SPECIAL CONTENTS

Valleta/Matera 欧州文化首都を経て、変貌を遂げる街

2020.11.30

『RE:』vol.2では、マルタの首都ヴァレッタとイタリアのマテーラに舞台を移し、文化・芸術による都市再生事例を取り上げました。

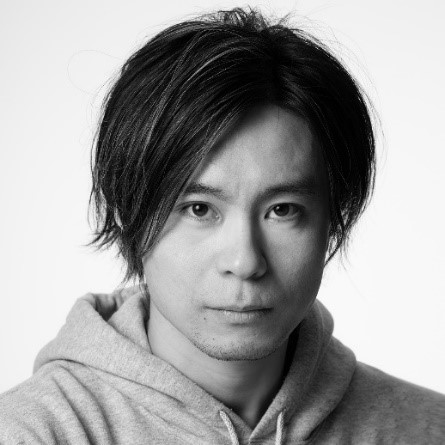

今回の特集記事を執筆したプランナー永山友也に、取材した現地での行政の取組みや市民の反応、そこで得られた気づきの視点などについて聞きました。

都市の文化的・社会的な変容や人々の意識の変化が、都市再生の兆しとなる可能性に着目

マテーラ・サッシ地区の街並み。歴史を宿す壮観な街は数々の映画の舞台にもなっている。

──今回の特集のヴァレッタとマテーラについて、聞き馴染みのない都市ですのでまずは概略を教えてください。

永山:ヴァレッタは地中海の小さな島国マルタの首都です。16世紀に聖ヨハネ騎士団が建設した城塞都市で、今も6,000人ほどの人々が暮らしています。歴史資産も多く、1980年には街全体がユネスコの世界文化遺産に登録されています。

マテーラはイタリアのバジリカータ州の都市で、「長靴」に例えられるイタリア国土のかかとのあたりにあります。世界遺産にも登録されている「サッシ」と呼ばれる洞窟住居群がこの街の特徴で、その景観から様々な映画のロケ地にもなっています。

──なぜ今、ヴァレッタとマテーラなのでしょうか。

永山:『欧州文化首都』をご存知でしょうか。ギリシャの文化大臣メリナ・メルクーリ(当時)による「真のヨーロッパ統合には、お互いのアイデンティティーとも言うべき、文化の相互理解が必要である」という提唱により、1985年に発足しました。選定された都市では、一年間を通して様々な芸術文化に関する行事が開催されます。

都市ラボでは、欧州文化首都がもたらす都市の文化的・社会的な変容や人々の意識の変化が、都市再生の兆しになるのではと着目しました。2018年の開催地であり、そのレガシーを引き継ぐヴァレッタと、取材時(2019年)にまさしく開催中であったマテーラを実際に訪問することで、欧州文化首都を生身で体感しようと考えました。

「すべての人がアクセスできる文化」を目指し、市民を巻き込むことに成功した

Valletta2018の注目イベントの一つ『フェスタ・クビーラ』では、通常は別々の時期に催されるヴァレッタ内の4つの教区のお祭りが一堂に会して実施された。

──ヴァレッタでは欧州文化首都を経てどのような変化があったのでしょうか。

永山:実はヴァレッタは、首都とは言え元々あまり活気のある街ではありませんでした。第二次世界大戦では激しい戦禍に巻き込まれたことなどから人々の流出が進み、日が暮れると誰もいなくなるようなゴーストタウンだったそうです。

ヴァレッタでの2018年の欧州文化首都(以下Valletta2018)開催が決定したのが2012年ですが、その2年ほど前からインフラや文化組織の整備に資金が投入され始めました。マルタの国内で欧州文化首都が開催されること自体が初めてだったため、国としても是非首都であるヴァレッタで開催したいという思いがあったようです。

Valletta2018の組織委員会のスローガンの一つが、「すべての人がアクセスできる文化」でした。「文化」が上流階級のものだけという概念を打ち壊すことが目的だったと言います。イベントでは、ヴァレッタ住民の話を題材にした演劇が大盛況を収めるなど、これまでアートや文化と関わりがないと思っていた人たちが、自分たちの生活もまた文化なのだと意識するきっかけになっており、多くの市民を巻き込んでいったという点でValletta2018は成功したと言えるでしょう。今ではヴァレッタは昼夜問わず人が往来する活気あふれる街となっています。

──逆に欧州文化首都による弊害はあったのでしょうか。

永山:今回取材した人たちが口を揃えて指摘するのが、不動産価格の高騰です。外部の人間がヴァレッタの建物を購入して商業化してしまうので、資金力のない若い世代がヴァレッタに住めないという状況が生まれています。また、建物の改装に伴う工事の騒音や埃、レストランやバーの喧騒などは、以前の静かなヴァレッタを知る人からすると自分たちの生活が脅かされているように感じるかも知れません。

Valletta2018の組織委員会は、欧州文化首都の経験をもとに後継団体“Valletta Cultural Agency”として活動しています。彼らがこれからのヴァレッタを魅力的にキュレートしていくことを期待したいですね。

生活に密着した文化や芸術との触れ合いが、市民の意識を変えていく

マテーラ近郊で取材した『アルトフェスト』の一演目。霧の中でパフォーマンスをするダンサーと、静観する周辺住民。

──マテーラではどのような催しを観られたのでしょうか。

永山:最も印象的だったのは『アルトフェスト』ですね。アーティストがホストファミリーの自宅に泊まり込み、共同でパフォーマンスを創り上げ、家庭の日常的な空間で上演するというユニークなプログラムです。複数の演目がある中で、私が観たのはマテーラ近郊のグラッサーノという村の民家で上演された、音楽と身体表現の複合パフォーマンスです。この民家で暮らす家族は特別アートに明るいわけではない普通の人たちですが、自宅を提供するだけでなく、彼らもパフォーマンスの一部に参加するなど、重要な役割を担っていました。この家族のどこか誇らしげな表情が印象に残っています。

──『RE:』の特集のまとめとして、ヴァレッタとマテーラを“Cities of Awareness”と位置付けていますが、どのような意図があるのでしょうか。

永山:これら二都市に共通するのは、欧州文化首都を都市再生のカンフル剤とすることはもちろん、「文化」は高尚なものではなく、全ての人の身近にあるということを意識してもらおうと取り組んでいることです。先ほどのアルトフェストの例もそうですが、人々をアートや文化のステージに上げるのではなく、提供する側が歩み寄ることで、人々がそれらに触れるハードルを下げている。つまり、ヴァレッタとマテーラは欧州文化首都を通して、人々に自分たちの生活もまた文化なのだと気づいてもらえる、“Cities of Awareness”へと変貌を遂げたのだと考えました。

日本においても、「文化政策」というとインフラ整備などトップダウン的な思考に陥りがちですが、こういった草の根的な活動こそが、人々の意識を変えていく上では重要なのではないかと思います。

RE: Valletta/Matera 2020 Vol.2

Contents

FEATURE

RE: Valletta/Matera

欧州文化首都を経て、変貌を遂げる街。

NEXT ISSUE

[RE:Search]

Detroit デトロイトがたどり着いた、縮退時代の都市デザイン

INTERVIEW

[RE:Study]

URBAN SPORTS COMMUNICATION / 金魚湯・栃木

COLUMN

[RE:View]

欧州文化首都とひとりひとりの変化

永山 友也

データドリブンマーケティング局 都市生活マーケティングルーム

2007年読売広告社入社。

東京本社、関西支社にて営業、都市生活研究所を経て現職。主要クライアントとなる不動産デベロッパーの他、エネルギー会社やセキュリティ会社のマーケティング戦略立案などを担当。各種フラグシップ案件や大規模開発の戦略立案~顧客データ分析、新規事業のサポートなど幅広い分野でプランニングを担当。