YOMIKO STORIES

2024.02.15

「富士見台トンネル」 ― 個人の「やってみたい」を引き出し、「商い」に育てる。インキュベーションの実験場 ―【次世代サードプレイス・ラボ2023 Vol.4】

レポートの概要

2023年の次世代サードプレイス・ラボでは、Vol.1で提示した以下の2つの仮説をもとに、次の時代の生活者や社会の理解につながるヒントとなる次世代サードプレイスへ取材。レポートvol.4となる今回は、“シェア商店「富士見台トンネル」”を主宰する能作淳平さんにお話を伺った。

次世代サードプレイスの仮説

次世代サードプレイスはただの居心地のいい場所ではなく、 人間的な居場所であり、生活者のインサイトと社会の兆しが 表出している場所ではないか。

生活者が主観的に、自分が人間らしくいられるサードプレイスを見つけはじめているのではないか。

■場の概要

◇施設名|富士見台トンネル

◇所在地|〒186-0003 東京都国立市富士見台1-7-1

◇ 2019年11月オープン。小さなお店を持ちたい人や、実験的な商売を実践したい人が、会員制でお店を開くことができる。

■お話を伺った方

「富士見台トンネル」主宰 能作 淳平さん

建築家/Junpei Nousaku Architects 代表

1983年富山県生まれ。2006年武蔵工業大学(現・東京都市大学)工学部建築学科を卒業。2010年にJunpei Nousaku Architects設立。「高岡のゲストハウス」にて2016年ヴェネチアビエンナーレ国際建築展にて特別表彰、2022年日本建築学会作品選奨新人賞受賞。2019年に自身のオフィスでありながら、シェアする商店「富士見台トンネル」開業。東京建築士会これからの建築士賞受賞。2023年にはオンラインコミュニティ併設型のシェア店舗「みんなのコンビニ」を開業。現在、東京理科大学、東京都市大学にて非常勤講師を務める。

■現地の様子

JR南武線谷保駅から徒歩5分の国立富士見台団地の商店街に佇む「富士見台トンネル」。

一見何のお店なのかわからず、ガラス戸から中を覗きたくなる。取材当日も、ガラス戸から中を覗く人がちらほら。暖簾も、まるで暗号のよう。(この暖簾のなぞも、後々解明されることになる。)

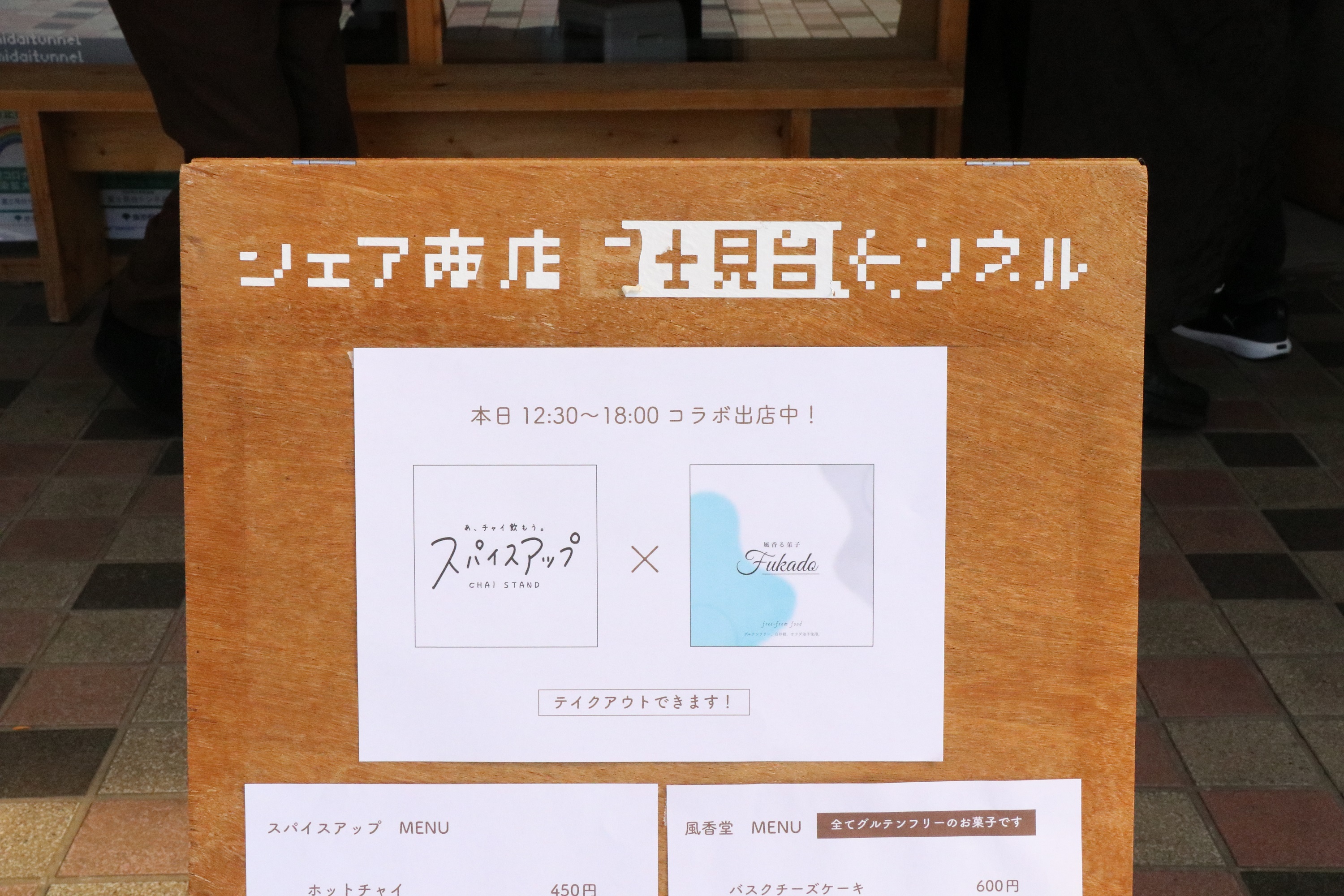

入り口には、カレンダーと看板が出ており、いつ・どんなお店が出店しているのかチェックできる。

この日は、チャイティーのお店と、グルテンフリーお菓子のお店のコラボDAY。

ガラス戸を開け、中へ入っていくと、向こう側も大きなガラス戸で抜けている。「富士見台トンネル」の名の通り、本当に「トンネル」のようなつくり。

反対側から入り口を見ると、こんな感じ。

決して広い空間ではないはずなのに、両側が大きなガラスで開けているせいか、閉塞感はまったくない。

中央の大きなカウンターは、いわゆるバーのカウンターに比べるとかなり奥行きがある。

カウンターの奥にあるキッチンは木で囲われており、照明の効果も相まって、ここだけちょっとした舞台のようにも見える。

この日はチャイティーのお店「ツカノマチャイ」の岩井さんがお昼のオープンに向けて準備中で、店内にはスパイスのいい香りが漂う。岩井さんも、この富士見台トンネルで“小商い店主デビュー”をした一人だ。

■インタビュー

|個人の「やってみたい」を「商い」に育てる

そもそも、なぜ“シェア商店”というユニークな場所をつくることになったのか。きっかけは、能作さんが身近で感じていた“もったいない”という思いだった。

“私の妻は、子どもが生まれるまではずっと、ワインのソムリエとしてバリバリ働いていたんです。でも、子育てをきっかけにパートタイムで働ける仕事に変えて、ソムリエの仕事は小休止。素晴らしいスキルを持っているのに、それを活かせる場がないのはもったいないなと思っていました。特にこの国立という街は、いわゆるベッドタウンということもあって、妻と同じような状況の人が結構多いんですよね。本当はいろんなタレントがあるのに、子育て中でみんな一時停止するしかない。そういった人やスキルを集める場所をつくってみたらどうだろう、と考えたのが、富士見台トンネルを開業したきっかけでした。”

富士見台トンネルがオープンすると、子育てで一度仕事から離れていた女性をはじめ、スタートアップ、セカンドキャリアといった、“自分の人生における”新しい働き方を模索する人たちが集まってきた。

個人のスキルや「やってみたい」を「商い」にする。様々な働き方や生き方の選択肢が増えている昨今、それ自体は珍しいことではない。でも、実際に「出店する」「起業する」となると、様々な不安があるはずだ。今までお店をやったことのない自分に、本当に務まるのか。本当にやっていけるのか― そんな不安を勇気に変えてくれるのが、能作さんの存在だ。

“補助輪をたくさん用意する感覚です。僕がまず大事にしていることは、「出店者が、まずは1年くらい楽しく続けられるにはどうするか?」を考えること。そのために、出店者とは最初に面談します。お店の名前から、値付け、味やレパートリーのことまで、もう何でも。”

自転車に初めて乗ったときのことを思い出した。補助輪付きの自転車から始めて、最初は自分で漕いで前に進める感覚がとにかくうれしくて楽しくて、自転車が好きになる。そのうち、もっと遠くへ行きたい、という欲が出てきて、補助輪を外す勇気が湧いてくる。最初が楽しくないと、その先の欲求にはつながらない。

この“補助輪的”な工夫は、空間づくりの中にもちりばめられている。

“このキッチンに立つとプロっぽく見える、という設計にしました。だれが立っても、ちゃんとお店をやっている感じになるように。カウンターでの接客なので、初心者でもワンオペでお店をまわしやすい。自分にもできるんじゃないか、と思えるような空間づくりを意識しています。”

初めて訪れた時に、キッチンの一角が舞台のように見えたのは、能作さんの意図がしっかりと反映されている証拠。ここに立てば、「プロのお店屋さん」の役を堂々と演じられそうだ。そして、演じているうちに本物になっていく。ある意味この場所は、人生の新しい一面に光を当てるための舞台装置なのかもしれない。

|役割を固定化しないことで、「やってみたい」を引き出す

印象的だったのは、元々お客さんとして来店していた人が、「私もそっち側(出店者側)に行ってみたい。なんか、自分もやれるかも」と思うようになって、本当に出店することになった、というエピソードだ。

元々「新しいことを始めよう」というモチベーションのある人が能動的に動き出すのは、想像できる。でも、この富士見台トンネルでは、元々そういった意欲が顕在化していなかった人たちが、この場所を通してだんだんと出店者側へ移行していく、ということがしばしば起こっている。

そのような気持ちの変化を生み出すための工夫について、能作さんはこう語る。

“キッチン側と客席側とで高低差をつくらない、フラットな設計にしています。カウンターのあちら側とこちら側を隔てる境界線も、あえてつくりませんでした。だから、まわり込もうと思えば、客席側からキッチン側へ、行き来することもできます。

物理的な流動性が生まれると、そこにいる人同士の役割も流動的になる。

「お客さん側」「提供する側」と空間が区切られると、その役割もきっちり固定されてしまうんですよね。そうなってしまうと、なかなか「向こう側の役割」に踏み出してみようという気持ちは生まれにくい。でも、物理的に行き来できたり、見えたりすると、「向こう側に行ける可能性」が生まれるわけです。自分の気持ち次第で、キッチン側に立つことも夢ではない。そういう可能性を感じられることが、自分もやってみようかな、という気持ちにつながっていくんじゃないかなと思います。”

ここで興味深いのは、単に「役割を曖昧にする/役割を決めない」のではなく、どちらの役割も「行き来できるようにする」ということ。

サードプレイスの研究をしていると、「役割や属性を脱ぐ」ことが重要な要素として取り上げられることが多いが、富士見台トンネルでは、「役割を脱ぐ」というより、そこからさらに一歩踏み込んで「新しい役割を着る」こともできる、「そっち側にも行ってみよう」と思えるような仕組みをつくっている。

|“芽”を育てるための、入り口の工夫

開業時の設計段階から、意図的につくられた仕掛けの数々。一方、運営をしている中で試行錯誤しながらつくりかえていったものもある。

たとえば、入り口の暗号のような暖簾もそのひとつだ。開業当初、暖簾がなかった頃は、ガラス張りで中が見える“オープン”な印象から、気軽に入ってくるお客さんが今よりも多かったそう。でもここに出店しているのは、まだ生まれたばかりの“芽”。大事な芽をつぶさず、育てるために一番大事なことは何か、を考えた結果、入り口のつくり方も変わったという。

“売上を考えたら、どんなお客さんもウェルカム、というスタンスのほうがいいかもしれません。でも、僕にとっては出店する側の人たちに気持ちよく仕事をしてもらうことが一番大事。商いを始めたばかりの出店者がサービスを提供しやすい環境をつくるために、入り口の「フィルター」は意識するようになりました。だれにでも分かる、だれでも気軽に参加できる、ではなく、わかるようでわからない、ガラス張りで中は見えるけど、暖簾に何が書いてあるかわからない、というような。(笑) ただただサービスしてほしいお客さん然とした人ではなく、好奇心のある人が入ってきてくれるような入り口にしました。”

工夫を凝らしたことで、「ずっと気になってたんです」「面白い場所ですね」と、好奇心を持って楽しんでくれるお客さんが来てくれるようになった。

運営者や出店者だけでなく、来店するお客さんも一緒になって、ここで生まれた芽を育てていく。そういう空気が流れている場所だからこそ、次の芽へとつながっていくのだろう。

|まとめ:新しい動き・新しいカルチャーを育てる “トンネル型サードプレイス”

能作さんのお話を通して感じたのは、この富士見台トンネルという場所は、「新しいことが生まれる、インキュベーションの実験場」なのだということ。ここが何かのゴールなのではなく、ここで生まれ育った芽が、どんどんこの街へ、社会へと広がっていく、ということ。

この日出店していたお店も、富士見台トンネルでの数年間の運営を経て、これから新しい場所でもチャレンジを始めるそうだ。そして能作さん自身も、この富士見台トンネルでの様々な経験をもとに、さらにマルシェやコンビニといった、新しいチャレンジにも踏み出そうと準備している。

あらためて、富士見台トンネルは、一体どんな“次世代サードプレイス”と言えるのだろうか。

“この場所をつくるとき、サードプレイスとサロンの間のようなものができたら、と思っていました。サードプレイスのような、誰でも気軽に来ることができる(そして去ることのできる)居心地の良さはいいなと。ただ、そこでカルチャーが生まれるかというと、流動性が高すぎて、カルチャーの醸成とまではいかない。“カルチャーが生まれるサロン”として機能していた昔のカフェの持つ濃さと、サードプレイスの持つ流動性。それを両立させることで、新しいカルチャーが醸成されるような場所にしたいと思っています。”

単に居心地がいいだけではなく、新しい動きやエネルギーが生まれる場所にしていきたい、という能作さんの思いに触れ、「トンネル型」であることが、この場所の目指すことに合っているのだということに気づく。

思えば、「トンネル」というのは入口と出口があるわけで、そこに滞留して、馴れ合うことが目的ではない。滞留すると、居心地が良くなって、停滞して、閉塞してしまう。それでは、心地よい流動性は生まれない。トンネルは、ちょっとした異世界をくぐり抜けることで、新しい日常へと飛び出していくためのものであり、そこに“居続ける”ための場所ではないのだ。

富士見台トンネルは、「ちょっとそっち側に立ってみたいな」という気持ちを引き出し、「そっち側に立てる」ように補助輪をつけて一緒に試行錯誤を繰り返し、やがてその人が新しい日常へと踏み出せるようにサポートする。この場所自体が“居場所”なのではなく、トンネルをくぐり抜けた先で、その人の“未来の新しい居場所”を生み出すための場所なのだと思う。

能作さんと次世代サードプレイス・ラボメンバー

■編集後記

最初は、正直、変な名前の場所だなと思っていた。トンネルって?カフェなの?お店なの?それともオフィス?―でも、話を聞けば聞くほど、この場所のことが分かれば分かるほど、「そっか、だからトンネルなのか」と腑に落ちたし、むしろ「トンネル」という名前以外、ありえなかったのではないかとすら思うようになった。

私が育った家は、トンネルを3つくぐり抜けないとたどり着けない場所にある。日が傾きかけてきた時間に歩くときの、トンネルの向こう側が西日で明るくなっている景色が好きで、毎日通っている道なのに毎回立ち止まって写真を撮ってしまう。

トンネルは身近な存在だが、それでも毎回、トンネルを歩いているときはちょっとどきどきするし、向こう側に待っている景色に近づいていく感覚は、ちょっと日常とちがう次元にあるような感じがする。なにかの物語の中の人物になったような気分、というか―

あらためて思い返すと、さまざまな小説や映画の中で、トンネルが何かのモチーフとして使われていることは結構多い。トンネルのような、物語を生み出しやすいモチーフがある場所は、その中で過ごす人が自分の物語を生きるスイッチを入れられるのかもしれない。そんな風に思った。

小関 美南

都市生活研究所

都市生活ビジネスデザインルーム/プロジェクトデザイナー